准胝観音って?

准胝観音(じゅんていかんのん)

梵字:ボ

真言:おん しゃれい しゅれい じゅんてい そわか

「准胝(じゅんてい)」の意味は「限りなく清い」という

そして、限りなく仏を誕生させる

准胝観音は千手観音と似ているが胸の前の手は合掌印(がっしょういん)ではなく、説法印(せっぽういん)を結ぶ

一面三眼十八臂(いちめんさんがんじゅうはちぴ)

1つの顔、3つの目と18本の腕を持ち、数珠や武器を持つ観音さまです

真言密教では六道の人間道に転生した人びとを救う、六観音の一尊とされます

天台密教では、観音ではなく仏母(ぶつも-仏をたくさん生んだ母)とされ、「准胝仏母(じゅんていぶつも)」とも呼ばれる

(※天台宗では代わりに不空羂索観音を六観音に加える)

江戸時代以降は、禅宗寺院でまつられることも多かった

母性を象徴するとされ、特に子授け、安産のご利益がある

准胝観音のインド名は「サプタコーティ・ブッダマートリ」

准胝観音さまは、真言「おん しゃれい しゅれい じゅんてい そわか」を毎日108回唱える人に、最長で21年間、閻魔大王(えんまだいおう)に寿命を延ばすよう命じるそうです(;^ω^)

❶天冠台(てんかんだい)

頭の周りにかぶる輪

❷第三の目

頭の中央にある目

仏眼ともいう

❸三道(さんどう)

首にある三本のすじ

煩悩(ぼんのう)を持つ人間が修行して仏となったしるし

❹法輪(ほうりん)

お釈迦さまの教えを広めることを象徴している

❺蓮華(れんげ)

泥の中から煩悩(ぼんのう)にまみれずに咲くハスの花

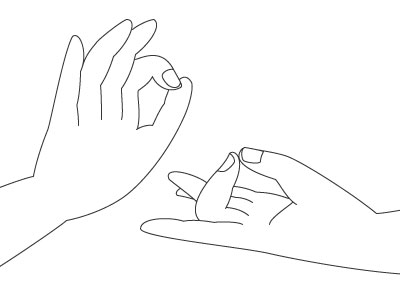

❻説法印(せっぽういん)

❼斧(おの)

人びとを守るための武器

❽剣(けん)

❾水瓶(すいびょう)

人びとの願いを叶える「功徳水(くどくすい)」が入っている

この水を注がれた人びとは煩悩(ぼんのう)が消え去る

❿碗釧(わんせん)

手首につけるブレスレット

⓫数珠(じゅず)

智慧(ちえ)を表す

⓬天衣(てんね)

ショールのように肩にかけてまとう長い衣

体の前や横に垂らす

⓭蓮華座(れんげざ)

ハスの花びらをかたどった台座

泥の中から花を咲かせる蓮華(ハス)は、仏の智恵や悟りの象徴

・准胝観音立像(じゅんていかんのんりゅうぞう)

黒田観音寺(滋賀県)

重要文化財

平安時代

像高 199㎝

准胝観音の特徴の第三の目は、この像では見られず、代わりに白毫(びゃくごう)のようなものが見られる

・准胝観音菩薩立像(じゅんてい かんのん ぼさつ りゅうぞう)(お前立ち)

長楽寺(ちょうらくじ)(京都府)

普段は厨子の中に納められ、天皇ご即位のときのみ開帳されるという秘仏で、本尊はその前立像です

その昔、最澄が日本と中国の航海の途中に船が難破しそうになった時に、

「南無観世音菩薩」と、唱えると、二匹の龍にまたがった観音さまがあらわれ、たちまち波が静まったという

その時の、二匹の龍にまたがった観音さまを最澄が造ったとされる

・准胝観音菩薩像(じゅんでいかんのんぼさつぞう)

大報恩寺(だいほうおんじ)(千本釈迦堂)(京都府)

重要文化財

鎌倉時代

木造・素地

像高 175.7㎝

像内から発見された墨書銘に「肥後別当定慶(ひごべっとうじょうけい)」の署名があり、運慶(うんけい)の弟子の定慶の傑作です

胸飾(むなかざり)や瓔珞(ようらく)を止めていたと思われる釘やその穴があるとか・・・

当初の姿を見たいものです(´ω`)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません