弥勒さまって?

弥勒菩薩(みろくぼさつ)

弥勒さまは、慈悲のほほえみで、釈迦に変わって人びとを救う未来の仏さまです

梵字:ユ

真言:おん まいたれいや そわか

お釈迦さまが亡くなってから56億7000万年後に人間界に生まれて仏(如来)となり、人びとを導くと考えられています

そのため「弥勒菩薩」「弥勒仏(みろくぶつ)」ともよばれてます

現在は、仏教世界の中央にある須弥山(しゅみせん)の上空にある兜率天(とそつてん)にて修行をしているという

兜率天は六道の天道(てんどう)に存在するが、平安時代以降、浄土の一種「北方兜率天浄土」とされた

弥勒菩薩の像は、飛鳥時代に日本に伝わりました

奈良時代までは、台座(だいざ)に腰をかけて、片足をひざにのせ、右手を軽くほおにあてて考えている半跏思惟(はんかしゆい)の菩薩形で表現されるものが多い

京都の広隆寺(こうりゅうじ)の宝冠弥勒(ほうかんみろく)は、その代表です

また、奈良の中宮寺(ちゅうぐうじ)に如意輪観音(にょいりんかんのん)として伝わる半跏思惟像も、弥勒菩薩としてつくられたようです

平安時代以降は、お釈迦さまの教えが忘れさられる「末法(まっぽう)の時代」に入ったとされ、仏さまとなった姿の弥勒如来像がふえ、手に宝塔(法界塔)をもつ像もある

弥勒菩薩のインド名は「マイトレーヤ」

その語源は、友人・味方を意味する「ミトラ」で、読みを漢字にあて「弥勒」とした

ミトラは古代イランのゾロアスター教の神ミスラの語源

仏教では「慈しみ」を意味する

釈迦在世の頃、南天竺のバラモン階級の家に生まれた人物

弥勒菩薩のご利益は、現世ではありません

死後に弥勒のいる兜率天に生まれ変わることができ、56億7000万年後に弥勒さまといっしょに人間界へ生まれ変われます

❶宝冠(ほうかん)

❷思惟手(しゆいしゅ)

ほおに軽く右手を当てるポーズ

人びとを救う方法を考えている

❸半跏踏下坐(はんかふみげざ)

台座に坐り、左足を下ろし、右足を左ひざに乗せるポーズ

❹裳懸座(もかげざ)

衣の裙(くん-裳(も))が波打つようにかかっている台座

〇弥勒三尊(みろくさんぞん)

・銅造弥勒如来三尊像(どうぞう みろくにょらい さんぞんぞう)

薬師寺(やくしじ)(奈良)

重要文化財

制作時期不明

中尊の像高 約267㎝

重要文化財

制作時期不明

中尊の像高 約267㎝

悟りを得た弥勒如来を中心に

法苑林(ほうおんりん)菩薩(向かって右)と

大妙相(だいみょうそう)菩薩(向かって左)をまつる

〇弥勒石仏(みろくせきぶつ)

比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)(滋賀県)

鎌倉時代初期

像高は2mを超える

織田信長の比叡山焼き討ちによって損傷したと考えられている

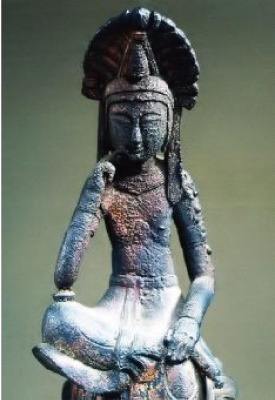

・菩薩半跏像(ぼさつはんかぞう)

神野寺(こうのじ)(奈良)

飛鳥時代(白鳳時代)(592~710年)

銅造

像高16.7㎝

火の中から救い出された、扇のような宝冠をつけている弥勒さま

出家する前の王子シッダルーダ(お釈迦さま)が思い悩む姿

・菩薩半跏像(ぼさつはんかぞう)

中宮寺(ちゅうぐうじ)(奈良)

国宝

像高87.9㎝

白鳳時代 7世紀

現在は黒光りしているが、かつては肉身も衣も彩色(さいしき)せれていた

光背、台座ともに、材は樟(くすのき)で、造っている

頭部、体部、両手、台座を、それぞれに造り、積み上げて組んでいる

他に例のない、この像だけの、特別な木寄せ法と考えらている

・菩提半跏像(ぼさつはんかぞう)

岡寺(おかでら)(奈良)

重要文化財

銅造

像高16.5㎝

奈良時代 8世紀

奈良時代に造られた大きな本尊の胎内に納められていたという

・弥勒菩薩立像(みろくぼさつりゅうぞう)

アメリカ・ボストン美術蔵

鎌倉時代

木造

漆箔

玉眼

像高106.6㎝

快慶の若いときの作品

・弥勒菩薩半跏像(みろくぼさつはんかぞう)

野中寺(やちゅうじ)(大阪府)

重要文化財

666年

天智天皇五年(666)に、思惟半跏の姿をしたこの像を造立し、台座の最下部の円形の框座(かまちざ)の縁に弥勒御像であると明記されていた

毎月18日のみご開帳

・弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゅいぞう)

(宝冠弥勒)

広隆寺(こうりゅうじ)(京都)

国宝彫刻第1号(1951年)

飛鳥時代(7世紀)

一木造・漆箔

像高 84.2㎝

今は木肌が現れているが、制作当時は漆(うるし)をぬった上に金箔(きんぱく)でおおわれていた

珍しいアカマツの木から彫り出されていることから朝鮮半島から伝来した像では?

広隆寺にはもう一体、国宝の弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゅいぞう)がある

泣きそうな?

あっかんベー?

ユニークな表情で

泣き弥勒(なきみろく)と呼ばれている

〇弥勒如来(みろくにょらい)

未来の人びとを救う「菩薩形」半跏思惟の弥勒菩薩はしだいに造られなくなった

平安時代以降、現世の人びとを救う「如来形」の弥勒像が多く造像された

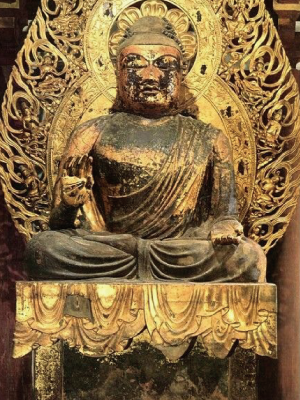

・弥勒如来坐像(みろくにょらい ざぞう)

當麻寺(たいまでら)(奈良県)

国宝

飛鳥時代

塑像(そぞう)の本像だが、土の表面に漆(うるし)を塗り、金箔(きんぱく)を貼った塑造漆箔(そぞうしっぱく)という珍しい造りです

・弥勒如来坐像(みろくにょらいざぞう)

興福寺(こうふくじ)(奈良)

国宝

木造

漆箔

像高141.9㎝

運慶(うんけい)は、目を玉眼ではなく、木の表面を刻んで、格調高く仕上げた

・弥勒如来坐像(みろくにょらいざぞう)

奈良国立博物館

重要文化財

平安時代

像高 54.3㎝

軟らかくて加工がしやすい滑石(かっせき)で制作されている

内部には彫り込みがあり、経巻(けいかん)を納められるようになっている

・弥勒菩薩坐像(みろくぼさつざぞう)

醍醐寺 三宝院(だいごじ さんぽういん)(京都)

重要文化財

鎌倉時代(1192年)

像高 112.0㎝

高い髻(もとどり)を結い上げ、密教の五仏を配した五仏宝冠(ほうかん)をかぶる

像の内外に布を貼り漆塗り、その外面には金泥(きんでい)を塗り、衣の部分には精細な截金文様(きりかねもんよう)をほどこす

費用を惜しまなかった造像です

現在ボストン美術館に所蔵されている弥勒菩薩像に次ぐ快慶の初期の造像です

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません