如意輪観音像 来迎寺 鎌倉

来迎寺(らいこうじ)

時宗

1293年(永仁元年)一向上人の名により開かれた

藤沢の遊行寺を本山とする

本尊は阿弥陀如来

以下三体は、法華堂(源頼朝の詩仏堂)に安置されていたが、明治初年神仏分離令により廃せられ来迎寺に移された

如意輪観音像(にょいりんかんのんぞう)

右第二手に如意宝珠、左第三手に法輪を捧げる

鎌倉時代も中期以降いなると、中国の宋様式の影響を色濃くした仏像がたくさん造られるようになる

宋様式の代表的な特徴の一つが「土紋(どもん)」

花などの模様を木型に粘土を入れて抜き取り、仏像の袈裟などの模様として貼り付ける中国生まれの立体的な装飾法だ

日本では、鎌倉地方の仏像にしか見られない

高く三段に結んだ宝髪、二段に垂れた衣の裾等にも宋朝様式が見られる

婦人の守り本尊、安産の守護尊として信仰されている

正月、五月、九月の十七日には観音法衣が行われ

地蔵菩薩像(じぞうぼさつ)

坐像の裳裾(もすそ)が台座の下まで垂れ下がっている「法衣垂下(ほうえすいか)」も宋様式の特徴

旧報恩寺(禅宗)の本尊で、永徳四年(1384年)宅間浄宏作と考えられている

抜蛇婆羅(ばつだばら)尊者像

俗に「自休さん」と呼ばれ、悲しい伝説が残っています

自休という徳の高いお坊さんが

江ノ島の弁財天にお参りに来た際、一人のお稚児さんにひとめぼれ

彼の名は白菊

自休さんは、白菊を忘れられなくなってしまい

白菊が修行する鎌倉の相承院まで押し掛けたり・・・

一方の白菊の方は、自休の想いを受け入れることができず、悩みとまどい、とうとう江ノ島の淵から海に飛び込んで死んでしまいます

このことを知った自休は、嘆き悲しみ、白菊の後を追って、海に飛び込み、自らの命を断ったのです

浴室の仏さま

足腰の痛み、頭痛、目の病いが去ると信じられています

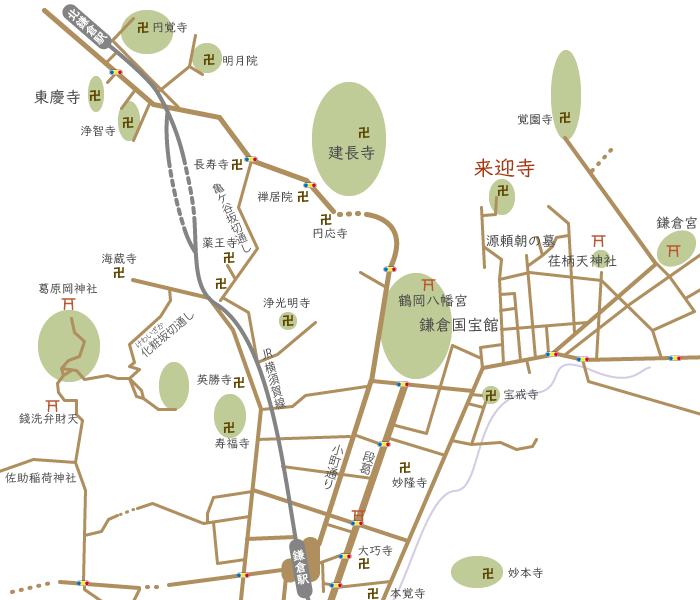

鎌倉駅から徒歩30分

鎌倉駅からバス 「国大前」 下車 徒歩10分

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません