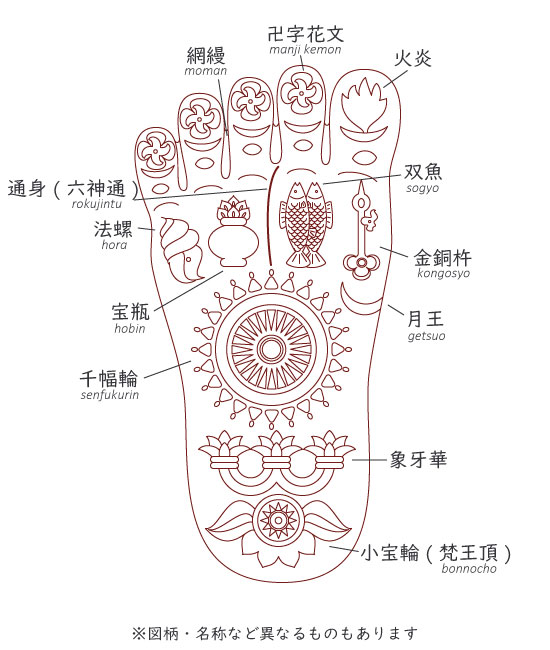

お釈迦さまの あしあと 仏足石(ぶっそくせき)

お釈迦さまの足跡を石に刻み信仰の対象にしたもの

妙相文様(みょうそうもんよう)

「11の徳(十一霊相)」

卍字華文(まんじけもん)

お釈迦さまの無限の慈悲と宇宙の果てまで照らす光

網縵(もうまん)

水鳥やカエルが持つ”水かき”です

漏れなくあらゆる衆生を救済する

通身

別名「六神通(ろくじんずう)」

仏が持つとされる6種類の神通力のこと

金剛杵(こんごうしょ)

ダイヤより硬いとされる武器

お釈迦さまの意志はダイヤとは比較にならないほど硬く、その意志であらゆる煩悩を打ち払うという

双魚(そうぎょ)

双方の目を閉じない(昼夜眠らない)

果てしなき修行者

お釈迦さまも、この徳を持っている

花瓶(けびょう)

仏の全ての智恵を全身に示す

法螺(ほら)

「法螺貝(ほらがい)」

お釈迦さまのの教えは法螺貝を吹き鳴らすが如く、世界の隅々まで、すべての衆生の願いを耳に漏れなく入れ、救済へみちびく

月王(げつおう)

お釈迦さまの説法は昼夜問わず、いつでも誰にでも行われる

象牙(ぞうげ)華

動物の王、象の牙

「三宝(仏・法・僧)」が重要である

小宝輪(梵王頂(ぼんのうちょう))

法輪を象徴し、仏・法・僧の三法を意味し、仏の徳をしめしている

仏教の守護神であり神々の王である「梵天(ぼんてん)」の”頂”つまり冠を意味します

千幅輪(せんふくりん)

仏法が太陽のように、まんべんなく行き渡り衆生の苦しみを救う

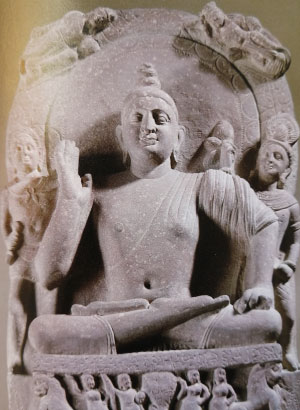

仏教の開祖・お釈迦さまが、亡くなられたのち、今日のような仏像を拝むということはインドにはなかった

ブッダの造像が始まったのはマケドニアのアレキサンダー大王の東征(紀元前300年頃)がきっかけとなります

ヘレニズム文明が北インドのガンダーラに浸透して、有名なガンダーラ芸術がうまれました

ヘレニズム文化の影響を受けて、極めてギリシャ的なブッダ像がパキスタンを中心に作られました

マトゥラー(インド)でもインド古来の様式を受け継いだ仏像が造られ、信仰の対象になったのはだいたい、お釈迦さま滅後500年

紀元1~2世紀ごろのことです

それ以前は、菩提樹・仏足石(跡)(ぶっそくせき)・宝座・宝輪(ほうりん)・仏塔などをブッダとして、拝んでいました

お釈迦さまのお姿を見て拝むということは、もったいない!

当時の人びとが、深くお釈迦さまを、うやまっていたことがわかります

・足下安平立相(そくげあんびょうりゅうそう)

足が大きく平らで、土踏まずがないという特徴がある

より古い形式では何も模様がかかれていないことが多い

・足下二輪相(そくげにりんそう)

足のほぼ中央に二重の輪が描かれ、そこから放射線状に線が描かれる

・長指相(ちょうしそう)

仏陀は手の指も足の指も長かったとされ、足跡の指も長く描かれる

・手足指網相(しゅそくしまんそう)

指と指の間に水かきのような網があたとされている

仏足石では、魚の絵で網を表わしている

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません