薬師寺 古代の仏像&近代の仏像 奈良

薬師寺(やくしじ)

680年

天武天皇は、皇后の病気平癒を願い、藤原京に寺を造り始めた

薬師寺です

程なくして皇后の病は治ったが

686年

今度は天武天皇が病み、そのまま亡くなった

皇后(鸕野讚良皇女(うののさらさのひめみこ))は、あとを継いで即位(持統天皇)し、未完成だった薬師寺の造営を続けた

698年

薬師寺は、ほぼ完成

本尊の薬師如来像は、この時までに完成していたという

710年

都は藤原京から平城京へ

薬師寺も、藤原京から平城京へ

本尊の薬師如来像も、平城京へ移された

運ぶのに7日も、かかったという

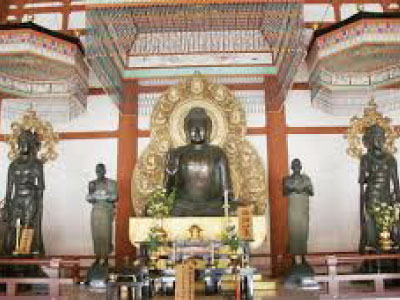

薬師三尊像(やくしさんぞんぞう)

奈良・薬師寺(やくしじ)

国宝

銅造

像高(中尊)254.7㎝

白鳳時代 7世紀

薬師如来は堂々とした体に薄い衣をまとい、たくましい体がうかがえる

衣の裾(すそ)が台座にかかる

理想的な体つき、うねりをつけた両眼、力強い鼻、ひきしまった唇、きびしそうにみえる

手足に文様があるのは千輻輪相(せんぷくりんそう)といい、仏の特徴のひとつである

右手は、親指と人差し指の先を合わせる印(来迎印)を結んでいる

銅で鋳造された薬師如来は、四角い宣字座(せんじざ)にゆったりと坐っている

東塔の銘文に「巍巍蕩蕩(ぎぎとうとう)」(大きくておごそかで広くてゆったり)とあるのにふさわしい

台座には、葡萄唐草文(ぶどうからくさもん)や、東西南北を護(まも)る四神(しじん)(青龍・朱雀・白虎・文武)が表されており、不思議な人物が表されている

昭和51年(1976)再建された金堂(こんどう)に安置されている

古代の人々は薬師寺の建物は他等とは違い、「龍宮の様」に造られたと考えていた

金堂に入ると薬師三尊像

中央に薬師如来、向かって右に日光菩薩、左に月光菩薩

金銅仏の群像です

当初の金堂は、室町時代に兵火で焼失した

日光菩薩と月光菩薩はそれぞれ中央に向かって倒れ、薬師如来にもたれかかっていたという

焼失した光背は江戸時代に木で新造された

聖観世音菩薩立像(しょうかんぜおん ぼさつ りゅうぞう)

国宝

白鳳時代

天智天皇の娘、鸕野讚良皇女(うののさらさのひめみこ)後の持統天皇(じとうてんのう)は、姉・大田皇女(おおたのひめみこ)と、叔父・大海人皇子(天武天皇)に嫁いだ

姉の大田皇女は、建皇子(大津皇子)を生んでまもなく亡くなった

大津皇子(おおつのみこ)には、カリスマ性があった

活発な鸕野讚良皇女が生んだ草壁皇子(くさかべのみこ)は、ひ弱だった

鸕野讚良皇女は、姉の子・大津皇子を裏切り死に追いやった

草壁皇子は、即位する直前、28歳の若さで亡くなった

草壁皇子と妃(きさき)の阿閇皇女(あへのひめみこ)との間には皇子(軽皇子(かるのみこ))がいたが、まだ幼かったので、鸕野讚良皇女が即位し、持統天皇となった

やがて軽皇子は成長し、即位した

文武(もんむ)天皇である

しかし、25歳で亡くなってしまう

文武天皇の皇子は、まだ幼かったので、文武天皇の母であり、草壁皇子の妃だった、阿閇皇女が即位した

元明(げんめい)天皇である

草壁皇子と阿閇皇女(元明天皇)との間には、3人の子どもがいた

氷高(ひだか)内親王(元正天皇)、軽皇子(文武天皇)、吉備(きび)内親王(長屋王の妃)である

東院堂(とういんどう)は長屋備内親王が、亡くなった母・阿閇皇女(元明天皇)の冥福を祈り、一周忌にあたる養老6年(722)に、長屋王(ながやおう)と建てたと伝えられる

聖観音の制作時期については、金堂の薬師三尊とさほど変わらない時期に、同じ工房で造られたのでは?といわれている

689年に草壁皇子が亡くなった時、持統天皇が、草壁皇子の冥福を祈り、この聖観音を造らせたのではと考えられている

やがて平城京で元明天皇(阿閇皇女)がなくなり、東院堂が建てられることになった時、草壁皇子の姿が投影されたこの本尊を選んだ?

しかし東院堂が完成した7年後、藤原氏の陰謀(いんぼう)で、長屋王は吉備内親王や子らとともに自害し、この世をさった

元明天皇が亡くなって娘の、氷高(ひだか)内親王が、元正(げんしょう)天皇として引継いだが、一度も結婚しなかった

そして、9年後、甥(おい)の聖武天皇へと・・・

聖観音像は、若々しく、引き締まった体、かっこいい青年だが・・・・・

弥勒三尊像(みろくさんぞんぞう)

平成15年(2003)に再建された大講堂(だいこうどう)に安置されている

大講堂には、仏足石とともに西塔の初塔内像を作成した、中村晋也氏の釈迦十大弟子が違和感なく祀られている

仏足石(ぶっそくせき)

天平勝宝5年(753)に造られた現存する日本最古の仏足石です

天武天皇の孫である智努王(つぬおう)によって造られた銘が刻まれている

仏足石歌(ぶっそくせきか)21首が刻まれた仏足跡歌碑がある

東塔(とうとう)

国宝

白鳳時代

創建当時より残る唯一の建物

六重に見えるが、三重の塔

西塔(さいとう)

昭和56年(1981)再建

初塔の内陣の東西南北に、中村晋也氏のお釈迦さまの降魔成道(お釈迦さまの悟りを悪魔らが妨害)・転法輪(右下 苦行を共にした5人の修行者に最初の説法)・涅槃(菩薩,弟子,信者,獣まで悲しむ入滅シーン)・仏舎利(左下 お釈迦さまの骨を八つの壺に分けている)の像に見入ってしまった

降魔成道

転法輪

涅槃

仏舎利

法隆寺の五重塔の初塔のお釈迦さまの涅槃像と、その周りの弟子たちの阿鼻叫喚(あびきょうかん)の像は有名です

長い間、薬師寺は東塔と東院堂だけだったそうだ

昭和42年に、故管主が薬師寺の再建のために、東北の方まで歩き、1,000円で写経を書いてもらい

その集まったお金で再建

その写経は、金堂の上部に、みっちり納められているらしい

そして写経は、まだまだ続く

2022年は2,000円~

白鳳時代、鎌倉時代、江戸、昭和、平成・・・そして令和も何かスゴイものが誕生しそうだ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません